Ce 17 septembre, nous commémorons l’adoption, en 1793, de ce que l’on appelle la loi des suspects, un moment clef de la Révolution française, mais aussi un chapitre sombre de l’histoire des libertés. En effet, ce texte, promulgué en pleine Terreur, marque un tournant dans la construction d’un régime révolutionnaire qui bascule progressivement dans la dictature. La présomption d’innocence s’efface devant le soupçon généralisé, où les libertés individuelles sont sacrifiées au nom du progrès inarrêtable d’une « bienveillante » Révolution. Comme le rappelait Saint-Just, « pas de liberté pour les ennemis de la liberté », une maxime qui, loin de protéger la République, en a légitimé les pires excès.

La Terreur à l’ordre du jour

En 1793, la France traverse une crise profonde, à la fois intérieure et extérieure. Aux frontières, la guerre fait rage contre les monarchies européennes coalisées ; à l’intérieur, la République lutte contre des insurrections, notamment en Vendée et dans plusieurs grandes villes. À ces périls s’ajoutent également des difficultés économiques : disettes, inflation, effondrement de l’autorité locale et instabilité de la monnaie. La Convention nationale, dominée alors par les Montagnards, cherche à stabiliser la situation, à assurer la sécurité du territoire et à parer aux menaces de contre-révolution. Le Comité de salut public acquiert ainsi un rôle central, dictant des mesures d’exception, et c’est dans ce climat d’urgence que la Convention vote la loi des suspects, le 17 septembre 1793.

Ce texte législatif est, en fait, le décret d’application d’un décret antérieur, datant du 12 août 1793, relatif aux gens suspects. La nouveauté et la gravité de la loi du 17 septembre résident dans l’extension considérable de la notion même de « suspect ». Ne sont plus visés seulement les nobles, les émigrés ou les prêtres réfractaires, mais aussi toutes les personnes qui, par leur conduite, leurs relations, leurs écrits, leurs propos, ou ceux qui, « n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont rien fait pour elle » et peuvent être considérés comme suspects. Le simple fait de ne pas manifester assez clairement son attachement à la Révolution suffisait à tomber sous le coup de la loi.

Une ère de répression

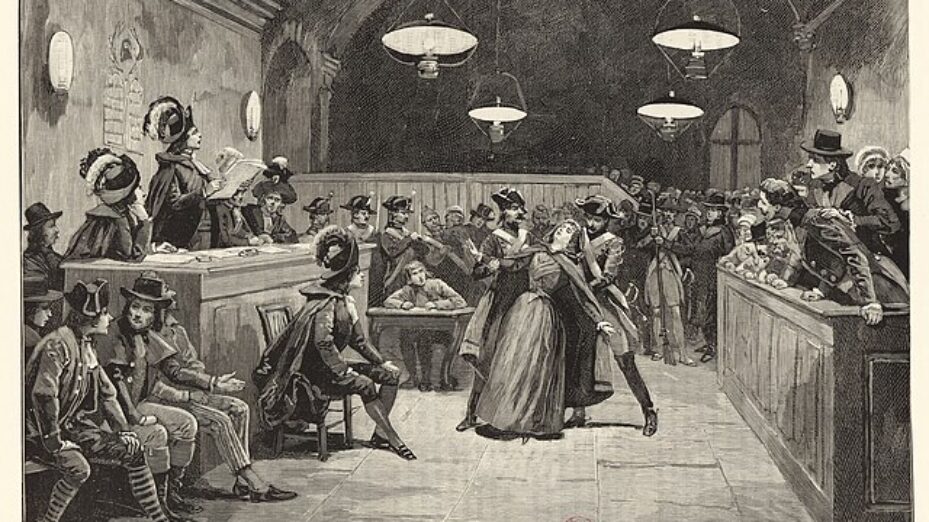

Avec cette loi, la Terreur prend une dimension institutionnalisée. Le décret ordonne que tous les suspects libres sur le territoire soient mis en état d’arrestation. La procédure judiciaire est renversée : il ne s’agit plus de démontrer l’innocence de l’accusé mais, pour ce dernier, de tenter de prouver qu’il n’est pas coupable, dans un climat où le doute équivaut déjà à la condamnation. En l’absence de preuves tangibles, point de présomption d’innocence : c’est une présomption de culpabilité qui domine et qui se traduit souvent par une comparution expéditive devant le tribunal révolutionnaire, puis par la guillotine.

On estime que des centaines de milliers de personnes furent concernées par ces arrestations, même si toutes ne furent pas exécutées. La prison, la confiscation des biens et l’humiliation publique accompagnaient souvent ces mesures arbitraires. Même certains révolutionnaires verront se retourner leur arsenal législatif contre eux et seront condamnés. Dans ce sens, le député Jean-Baptiste Carrier déclarera à la Convention : « Tout est coupable, ici, jusqu'à la sonnette du président ! » Il faudra alors attendre la chute de l’Incorruptible et de ses partisans, en juillet 1794, pour que ce système d’exception soit démantelé et que les libertés fondamentales soient progressivement rétablies.

Se revendiquer de Robespierre, c'est revendiquer un régime liberticide

Il est bon, plus de deux siècles après ces événements, de rappeler que la loi des suspects n’était pas un simple outil législatif parmi d’autres. En effet, elle fut l’un des instruments centraux de la Terreur, un régime où les libertés fondamentales (liberté d’opinion, liberté d’association, respect de la vie privée, présomption d’innocence) ont été suspendues au profit d’une idéologie qui plaçait la sauvegarde de la Révolution et de son idéologie radicale au-dessus des droits individuels.

Cependant, la fin de la Terreur ne signifie pas la disparition de ses admirateurs. Aujourd’hui, encore, certains persistent à réhabiliter Robespierre. Ainsi, lorsque le député LFI Antoine Léaument organise des hommages envers l’Incorruptible chaque année, défend sa mémoire, invoque ses idées, cela peut être vu comme un choix de sympathie envers une personnalité certes complexe, mais dont le rôle dans l’instauration de la Terreur est indéniable et ne saurait être minoré.

On ne peut pas aimer et défendre un homme si on n’est pas en accord avec ses principes : soutenir ainsi Robespierre, et en prolonger la logique en transposant sa haine de l’aristocratie en une haine contemporaine des riches, suspectés comme ennemis du peuple seulement parce qu’ils ont de l’argent, c’est inévitablement cautionner une conception politique où la fin justifie les moyens, y compris les plus violents. Toute personnalité ou tout parti politique qui voudrait renouer avec ces idées doit être observé avec la plus grande vigilance, car l’Histoire démontre avec constance qu’elle peut se répéter, et souvent au détriment des libertés que nous croyons acquises.

Eric de Mascureau